この曲を初めて聴いたのは高校の音楽の授業の時だったと思います。バッハということで身構えていた生徒たち(私たち)は、曲と歌詞とのあまりの落差に椅子から転げ落ちた、というのは大げさ過ぎですが、翻訳の歌詞を見ながらくすくすと笑っていました。それほど、バッハというイメージからは程遠い歌詞でした。あっけらかんとした喜劇的な歌詞につけられたのは、まさに心洗われるような音楽だったのです。

バッハは、厳粛な宗教音楽をたくさん書いており、カンタータというと教会カンタータをイメージするほどです。一方、世俗カンタータという分野の、礼拝とは無関係の作品も残しています。その中でもとりわけ有名なのがこの、通称「コーヒー・カンタータ」です。本当の題名の方が「おしゃべりはやめて、お静かに」なのだそうですが、高校では正式の題名を聞いた覚えがありません。忘れただけかも?

作曲した経緯がまたふるっています。

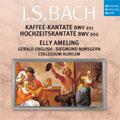

「ああ、何てコーヒーはおいしいんでしょう」。ソプラノ:エリー・アメリング。

美しい曲でしょう?でも歌詞はまさにコーヒー賛歌。このギャップがたまりません。

それで作曲の経緯でしたね。18世紀のライプチヒでは「コーヒー依存症」が社会問題となっていたのだそうです。それでバッハはこのコーヒー依存症の若い女性を主役とした世俗カンタータを作曲して、ライプチヒで初演したのだとか。と聞くと何か、社会問題に対する警鐘を鳴らした作品であるかのように受け取られるかもしれません。でも「喜劇」なんです。

登場人物は語り手と父親と娘の三人。出だしに語り手が歌い始める歌詞が「おしゃべりはやめて、お静かに」というわけです。最後は見事な三重唱で終わります。

あらすじは他愛のないものですが一応隠しておきますね。

という顛末です。そう、ちっとも解決になっていない。そこがこのカンタータの面白いところだと思います。なんともお茶目でいたずらっぽい目をしたバッハ像が浮かんできます。音楽室に貼ってあったいかめしいポートレートからは想像もつきませんね。

今も聴きながら書いているのですが、歌詞の中にちょっと気になる点が…。「日に三回、コーヒーが飲めないなら…」と歌っています。えー、私は日に6杯は飲んでいるのですが依存症ですか?飲まない日は全く飲まなくても大丈夫なので依存症ではないですよね?エスプレッソ式の入れ方で深煎り豆なのでカフェインはわずかしかありません。と、言い訳しているところが既に危ないですか?といいつつまたコーヒーを淹れにいってきました。

とにかく、美しいしっとりとした曲や心弾む音楽にのせて歌われるコーヒーへの思い、父親の心配、娘の駆け引きが楽しいです。歌詞をわかって聴くと可笑しくて、なんだかとっても癒されます。父親は気の毒なんですけどね。いつの時代も父親は娘に振り回されるのでしょうか?

推薦盤は1枚です。エリー・アメリングの美しいソプラノをご堪能ください。

もう1曲の結婚カンタータ(正式タイトル:悲しみの影よ消え去れ または しりぞけ、もの悲しき影)」は友人の結婚式を祝って作曲されたといわれていますが、ソプラノ独唱による美しい曲です。

現在コーヒー・カンタータはHMVを除き、ほとんどこの盤しか出ていないようです。ということは名実ともに名盤と言ってもよいと思います。いいものは残るという良い見本ですね。

もちろん中古の掘り出し物があるかもしれませんが。私がメルカリ<下にリンクがあります(PCでは少し上の左)>で探してみたところLPですが9枚組のなかに、農民カンタータとともに入っていました。

余談ですが、同名のコミックがあるのですね。そのまんまコーヒーネタのようなのでちょっと気になりました(笑)。

HMVでは、バッハ・コレギウム・ジャパンのCDが販売されていました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15226818.d19f9c82.15226819.4fbd7a9d/?me_id=1213310&item_id=11734496&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2482%2F4988017632482.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2482%2F4988017632482.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)