人間だれしも疲れることはあります。そんな時にちょっとした刺激が必要かもしれません。クラシックの長大な音楽を聴くとそこそこ疲れます。逆効果ですね。こんな小品はいかがでしょうか?え、またショスタコーヴィチ?なんて言わないで聴いてみてください。

あの苦虫を噛み潰したような表情のショスタコーヴィチがこんな明るい曲を残していたなんて、結構意外なのではないでしょうか?一点の曇りもない澄み切った青空を想起させられるような爽やかな曲です。

冒頭のファンファーレから一気にテンションは高まります。わかりやすいメロディーライン(音階が中心になっている)、強奏が鳴りっぱなしではなく程よい強弱があって疲れず、重厚でありながら軽妙。結びもさらにパワーを増したファンファーレが響き渡ります。決して深みのある音楽とは主張しませんが名曲には違いありません。私も今こうやってこの曲を聴きながら執筆していますが元気になっていく自分を感じます。

作曲者にとっては書きたい曲だったかどうかわかりません。彼は西欧のいわゆる「先進的な」音楽をひたすら追求したかったに違いありません。が、時代が、支配者が、社会がそれを許さなかった。そんな中でひどく一般受けするような曲を書くことに忸怩たるものはなかったのか。

でもそれが何というのでしょう。この誰が聴いても最初からすっと心に入ってくる曲が名曲でないというなら、なぜ現在までこれほど多くの演奏機会や録音に恵まれているのでしょう。

私はショスタコーヴィチがこの曲を好いていなかったと言っているのではありません。ただ、作曲者自信が高く評価しない曲が大衆に受け入れられ、高い評価を受けることは珍しいことではありません(例えば先日紹介したハチャトゥリアンの「剣の舞」)。

私たち聴衆にとって最も意義があるのは、作曲家がどんな思想を持っていたか、主義主張があったか、どんな生涯を送ったか、では、必ずしもありません。もちろんそれらが作品に如実に現れることはあります。ですが、作品、そう作品そのものこそが私たちのもっとも重視するところなのです。時に権力の前に膝を屈するときがあったとしても。

その意味で、この曲は19世紀に書かれていたとしても不思議ではないほど古典的な雰囲気を持っていますが、人に力を与えるという意味においてまさしく名曲だといえます。

ぜひともこの曲を聴いて精神的なスタミナを補っていただければと思います。

今回は3枚をチョイスしてみました。

【SACDハイブリッド】 ショスタコーヴィチ:交響曲第5番、祝典序曲 エフゲニー・スヴェトラーノフ 、 ロシア国立交響楽団 ¥3,456

スヴェトラーノフにませかとけ!! といった感じでしょうか?曲順もいいですね。交響曲のフィナーレから続けて聴くという手もあります。

ムーティが録音していたとは?!という感じですよね。書かれたものに忠実で、かつ深い読みで本質を伝えてくれるムーティへの期待大です。

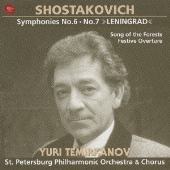

2枚組です。冒頭に入っているのが少々…。しかしどの曲も(祝典序曲以外は長いですが)テンションアップにはもってこいの作品です。試聴機のサンプルはテルミカーノフですが、こちらはまだ若い時の演奏。ムラヴィンスキーから引き継いで間もないのでしょう。作品の再評価につながる名演との評があります。

Amazonからも同じ3枚です。

古いプレスを探すと安く出回っているものがあります。バナーから入って探してみてください。

何なんですかね、このジャケットのセンスは。ところで、やはりといいますかムーティにとっての初ショスタコーヴィチのようです。

(指揮者としては)まだ若いユーリ、しかしムラヴィンスキーの後継者だけのことはあります。素晴らしい!

Leave a Reply