リラックスにもいろいろな種類があると思います。超有名曲「四季」はその名の通り「春」「夏」「秋」「冬」のタイトルを持つ4つのヴァイオリン協奏曲の総称です。それぞれが季節のイメージから発想されているため、曲ごとのアイデンティティがしっかりあります。そのため、自分が必要としているリラックス感を狙いやすい貴重な音楽です。すべて聴いても40分というのも手頃かと。

「四季は総称」と書きました。というのはヴィヴァルディは4つのヴァイオリン協奏曲をまとめて「四季」と称したのは作品の献辞だけのようだからです。そういわれてみると”終曲”「冬」のエンディングも、「『四季』の終わり~!大団円!!」という感じではありません。あっさり終わります。

実はこの曲は「和声と創意の試み」という協奏曲集の第1番から第4番で、曲集はさらに12番まで続きます。つまり「四季」というまとまった一組の音楽としては認識していなかったらしいのです。ですが結果として、4つの性格の異なる協奏曲を名演奏家たちが録音した数多のCDから聴くことができるのは本当に喜ばしいことです。

作品は標題音楽というわけではないと思いますが、それぞれの楽章ごとに短い詩(ソネット)が付いています。これを読むと確かにイメージが湧きます。ヴィヴァルディは非常に多作ですが、詩の描く情景を辿りながら作曲していったように思います。以下でもご説明しますが詩の表現とぴったり対応するような描写がたくさん出てきます。 もちろん聴く側としては必ずしもそれに縛られる必要はないと感じますが、それを知ったうえで聴くのはなかなかに楽しいものです。

春

第一楽章 アレグロ

春の到来の喜びが奏でられます。小鳥のさえずりや小川のせせらぎ、風の感触が表現されています。中程に入ると嵐が来ます。雷と黒い雲。ですが音楽は明るさを湛えたままです。嵐が去って小鳥が再び歌い出します。この楽章を聴いただけでもソロ・ヴァイオリンに要求される技巧の高さ・華々しさがうかがえます。

第2楽章 ラルゴ

羊飼いは昼寝。隣に猟犬がいる情景です。物憂い昼下がりでしょうか、時間がゆったりと流れていきます。ヴィオラの低音が「ワン・ワーン」という犬の吠える声を表現しています。一緒に眠ってしまいそうな曲。「春」はどの曲でも昼寝ができますけれど。

第3楽章

明るい空の下で踊る羊飼い。ゆるやかな、しかし溌剌とした舞曲です。よどみなく流れていく「ゆるやかな時間」を感じます。

夏

第一楽章 アレグロ・ノン・モルト-アレグロ

ヴィヴァルディは夏が嫌いだったのでしょうか?たぶんそう。厳しい日差しに人も羊も悩まされています。カッコウやキジバトの声も聞こえますが、近づく嵐が不気味です。もっとも私たちの感覚ではほとんど不安げには感じられないでしょうね。とても軽やかなのです。

第2楽章 アダージョ

アダージョなんですが、「春」とは打って変わってハエの羽音がブンブンやかましいです。これはヴァイオリンによって表現されています。電と雷鳴。ですが現代人にとってはこれもまた癒し。いかに私たちの耳が騒音に慣らされているか、ということでしょう。

第3楽章 プレスト

ついに嵐がやってきます。雷鳴。そして雹が作物を台無しにしてしまいます。

秋

第一楽章 アレグロ

農夫たちは収穫が無事に終わったので、喜んで飲めや歌えの大騒ぎ。そしてついには眠り込んでしまうという描写。いかいも田舎、という雰囲気がうまいと思います。

第2楽章 アダージョ・モルト

酔っ払いの居眠りだそうです。ぶどう酒に酔った農夫たちが眠りに落ちていきます。

第3楽章 アレグロ

今度は狩りの情景です。信号用のホルンを持って猟犬を連れて狩りに出ます。猟犬が獲物を追い詰めて捉えます。悲痛な響きは一切なし。

冬

第一楽章 アレグロ・ノン・モルト

冬も嫌いなんでしょうか、ヴィヴァルディは?寒くて震えています。なんとヴァイオリンは寒さで歯がガチガチ鳴っている様子を表現しています。足が冷たくじっとしておれず歩き回ります。こんなことを考えながら作曲の筆を高速で走らせていたのでしょうね。

第2楽章 ラルゴ

家の中は暖炉で温か。とっても平和。私も大好きな曲です。短いのが玉に瑕です。この曲に雪景色を配したビデオをよく見かけるのですが、実はヴィヴァルディの意図は雨。外では大雨が降っている情景なのだそうです。以前は私も雪だと思っていましたのでビックリ。この曲には癒しかありません。

第3楽章 アレグロ

氷が張っている上をそろりそろりと歩く様子。注意深く歩みを進めるものの「ステン!」転んでしまいました。氷に滑る様子がユーモラス。ソネットなしで聴けばそんなユーモアにも気づかないかもしれません。外に出ると北風が吹きすさでいます。しかし最後にヴィヴァルディは「もうすぐ楽しい春がやってくる」と書いています。

紹介

この曲は超絶有名曲のため様々な録音があり、好き嫌いもかなり分かれてしまうのも事実。なかなか手を付けられなかった所以でもあります。評価の固まった音源をまず聴くのがお勧めです。その後、いろいろな演奏に接してお気に入りを見つける楽しみもあると思います。

なお、今回の紹介ではいわゆる「古楽派」の演奏は含めていません。最近は作曲当時の楽器で、当時の演奏法で、というアイデアで演奏されることが多いです。それらからすると「流行遅れ」ということになるのかもしれません。それでも「リラックス」の視点からは「時代遅れになった現代奏法」の音源を紹介したいと思いました。

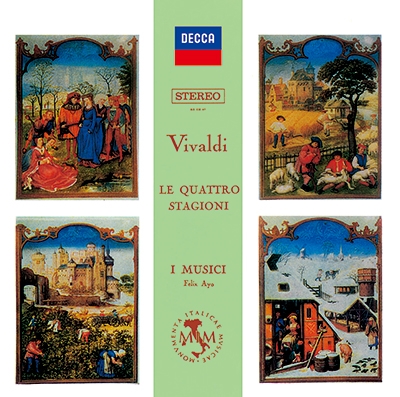

泣く子も黙るイ・ムジチです。どうせ推薦盤はイ・ムジチでしょ~、と思っておられた方、すみませんその通りです。確かにある時期は「決定版」という位置づけがされていました。ですが多様な演奏が増えた現在では「スタンダード」と考えてはいかがでしょうか?イ・ムジチの録音も複数あるので検索してレビューから気に入ったものを選ぶのも手だと思います。

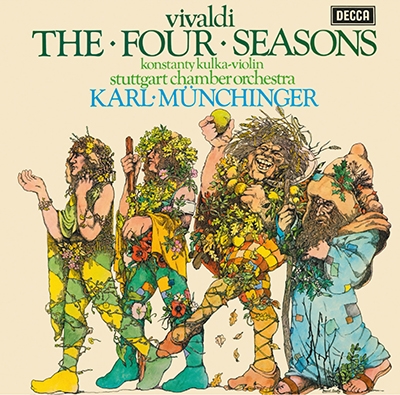

人気があって、イ・ムジチの対抗馬となるとこの版でしょう。しかも時間を隔てた2つの録音が同梱されています。レコードのリリースで言うとまさにイ・ムジチとライバル関係にあると言えます。録音を繰り返してきました。そんな中で突き詰められた表現を楽しむことができれば。

こちらは人気はありますがやや変わった演奏です。必ずしも楽譜に忠実とは言えないかもしれませんが、往時の自由な演奏解釈を彷彿とさせる録音です。普通でないものを聴いてみたいと思われるようでしたらお勧めいたします。管楽器のための協奏曲が3曲入っています。なおこれには旧版があります。在庫は少ないですが安いので以下にリンクを載せておきます。

タワーレコードと同じCDですね。かなり高いので、録音は少し新しくなりますがもう1枚紹介します。

こちらは「調和の幻想」からの3つのヴァイオリン協奏曲も入っています。